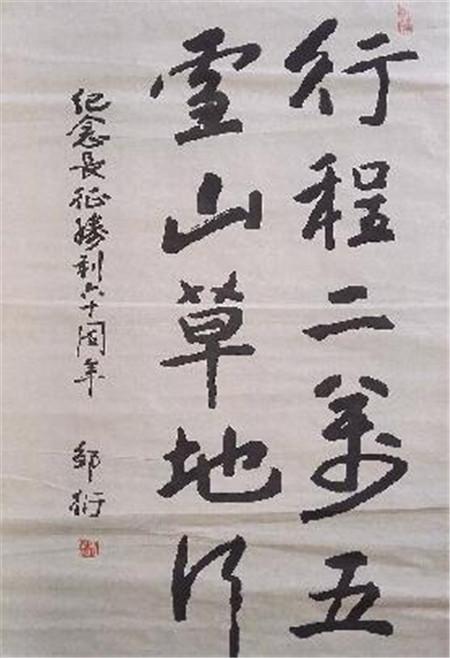

今年101歲的鄒衍老将軍每天都要泡上一杯茶,看看當天的文件和報紙,偶爾還要練上一會毛筆字。茶是家鄉的興國茶,字是氣勢磅礴的“行程二萬五,雪山草地行”。

13歲參加革命,19歲擔任中央紅軍總政治部通信警衛班班長,爲中央領導傳遞機密情報和重要信件,鄒衍在漫漫長征路上執行過多次重大任務,也經曆過重重磨難。長征,讓他決心跟黨走。長征途中的戰友情,讓他感恩至今。

油畫作品《搶渡大渡河》。

聽完毛主席的一番話,立下了跟黨走的決心

鄒衍是江西人,雖然已在東北定居幾十年,他依然保持着每天喝家鄉茶的習慣。

“我13歲開始參加革命活動,那時就想着有一天能加入紅軍。”10月14日,望着眼前興國茶冒出的袅袅白氣,這位101歲的老将軍的思緒回到了家鄉,回到了紅軍時代。

1915年11月,鄒衍出生于江西省興國縣崇賢鄉石角村的一個貧苦農民家庭。雖然先祖家業殷實,但到他曾祖父那一代開始家道敗落,到他父親這一代地無半壟、錢無一分,倒是有一筆100多塊銀圓的外債,日子過得極爲艱辛。

窮人的孩子早當家,鄒衍從小就操持家務,雖然在祖父的堅持下斷斷續續地念了5年書,但最終還是辍學回家作田(即種地)。

然而,在舊中國,作田是一種永遠也無法改變貧窮命運的謀生手段。就在鄒衍對前途感到困惑時,社會發生劇烈變革,各種新的思潮和信息不斷地傳到古老而封閉的贛南大地。

從大人的談論中,鄒衍聽到了不少紅軍“打富濟貧,替天行道”的故事,深受鼓舞的他特别渴望加入紅軍。

1928年前後,鄒衍的家鄉來了一支紅軍隊伍,在當地貼标語,開大會,打土豪。當時的鄒衍隻有13歲,還有些懵懂的他跟着村裏的大人們加入了農民協會,爲組織站崗放哨。

不過,鄒衍心底裏最渴望的還是成爲一名紅軍。1929年春天,當他得知縣裏來了紅軍後就趕去報名,結果在縣城住了5天也沒報上名,人家不收他的原因非常簡單:年紀太小,個子矮。但這并沒有打消他加入紅軍的念頭。

回家之後,鄒衍先是加入兒童團,擔負起站崗放哨、禁煙禁毒、破除迷信等多項任務。然後,他又加入了少先隊,配合遊擊隊活動,經過多次鬥争的鍛煉,鄒衍的階級覺悟有了很大的提高,很快便成爲一名共青團員。

1930年9月,鄒衍被興國縣蘇維埃政府選中,到紅軍中央軍事政治學校第三分校去學習,他加入紅軍的心願,終于實現了。

校領導和教官們的嚴格要求讓鄒衍迅速成長。但讓鄒衍真正明白革命的意義的人是毛澤東。

鄒衍回憶說,那時他們正在學校附近的田野裏搞演習,毛澤東帶着兩個警衛員恰好經過。大家請求毛澤東講幾句話,他很高興地答應了。那次談話,毛澤東就給大家講了一個“分”字。“分”就是打土豪分田地,毛澤東聯系實際講解了爲什麽要打土豪分田地,什麽是剝削,什麽是壓迫以及革命的目的。

毛澤東的一番話,不僅讓鄒衍這些剛剛從農村出來參加革命的孩子明白了革命的意義,還在他們心中種下了堅持革命信念的種子。

“當時就立下了決心,不管将來遇到什麽困難,都一定會鐵心跟黨走。”鄒衍說。

鄒衍寫的一副對聯。

長征初期,一晚上走不到七八公裏

一句承諾,堅守一生。

當紅軍在蔣介石發動的第五次“圍剿”中失利,踏上漫漫長征路時,鄒衍毫不猶豫地揮别父母,離開了家鄉。

“長征開始時,并不叫長征,而是戰略轉移。”鄒衍說,當時他在紅軍總政治部擔任通信警衛班班長,這項工作一直幹到長征結束。

長征出發時,爲便于行軍,中共中央、中央政府、軍委機關和直屬單位被編成兩個縱隊,第一縱隊的代号是“紅星”,由紅軍總部和幹部團組成;第二縱隊代号是“紅章”,主要由在中央蘇區的黨政群團機關人員組成。鄒衍所在的總政治部則被編在第一縱隊的第二梯隊。

“兩大縱隊人員非常多,加起來過萬。”鄒衍回憶,直至遵義會議召開前,這兩大縱隊才合編爲一個縱隊,不過那時人已經少了很多。

在長征之初,兩大縱隊的行軍速度始終上不去,一個原因是人員較多,另一個原因是各級首長、各個單位攜帶着很多沉重的公文箱,而馬匹又十分緊缺,多數要靠手擡肩挑。

鄒衍說,當時,蘇區政府各部門還将一些沉重的裝備也帶上了,比如印刷廠的石印機、造币廠的鑄币機、被服廠的縫紉機等等。另外,中央銀行和各單位的大量銀圓也都要靠戰士和挑夫用扁擔挑。

讓鄒衍印象最深的是軍委直屬炮兵營的山炮炮身、炮架以及輪子都被分别拆卸下來,由戰士擡着或扛着。

“山炮的輪子很大,一個輪子至少要兩個人擡着,走走停停。”鄒衍說,那時候光挑夫就有六七千人。

爲了躲避國民黨軍隊的圍追堵截和飛機轟炸,紅軍基本上都是夜間行軍,并且走的都是山路。

每天都是吃完晚飯,天一擦黑就出發,走到第二天早上再宿營。本來視線就不好,山路又十分狹窄,大家隻能排成一隊一點點向前挪動,一旦遇上陡坡還得停下來。

鄒衍記得,有一次他們走了一夜,才翻過一座小山,估算一下,連七八公裏的路程都不到。“這樣走走停停,隊伍就拉得很長,前面的部隊抵近湖南湘江的時候,後面的部隊還在百十公裏之外。第一縱隊清晨渡過湘江後,第二縱隊黃昏才趕到江邊。”他告訴記者。

護送劉伯承到烏江架浮橋,助大部隊跳出包圍圈

“在戰略大轉移的途中,我們通信警衛班的任務可以說十分龐雜和艱巨。”鄒衍說,除了保衛紅軍總政治部主任李富春同志的安全,做一些社會調查、籌糧籌款和宣傳群衆的工作外,他還擔負着送信、傳達首長命令指示的任務。特别是在中央、中革軍委機關強渡湘江、攻取金沙江、飛奪泸定橋時,通信班的任務尤爲艱巨,他們往返于總部和毛主席、周副主席、朱總司令等中央領導之間,傳遞機密情報和重要信件。

時任通信警衛班班長的鄒衍完成了兩次重要任務:一次是攻打遵義後,總政治部機關還在桐梓,李富春主任派他到遵義城請示周副主席,總政治部機關到遵義後是否進入遵義城。另一次則是在紅軍南渡烏江之前,護送中央軍委總參謀長劉伯承到烏江前線,組織部隊架橋飛渡。

鄒衍回憶,紅軍四渡赤水之後,發現敵情依舊嚴重。爲此,毛主席決定以紅九軍團僞裝主力,把敵軍引向北面,而紅軍真正主力則突破敵軍封鎖,進到烏江北岸沙土、安底地區,然後在那裏南渡烏江。但由于當地缺少過河工具及設施,需要架設浮橋。

紅軍南渡烏江的前一天晚上,劉伯承急匆匆地來到紅軍總政治部,同李富春商量一些緊急工作。當時夜已經很深了,鄒衍在外面負責守衛。

二人研究完工作後并沒有休息。李富春走出來對鄒衍說:“小鬼,現在情況緊急,劉總參謀長要馬上趕到烏江邊上去指揮架浮橋,這段路不好走,你帶半個班負責把他安全護送到烏江渡口,馬上出發。”

“是,保證完成任務!”鄒衍答應一聲,立刻帶領幾名戰士護送劉伯承前往烏江渡口。

劉伯承是鄒衍仰慕已久的軍事家,參加紅軍後,他聽到不少關于劉伯承的傳奇故事,因而能執行護送劉伯承的任務,他是既興奮又深感責任重大。

從總政治部通往烏江岸邊的山路有十幾公裏,又窄又陡,十分危險。當天夜裏又沒有月亮,黑得伸手不見五指。

劉伯承到總政治部隻帶了一名參謀,兩名警衛員,再加上鄒衍他們半個班的人,一共也不超過10人。爲了劉伯承的安全,鄒衍安排一名同志在前面提馬燈照路,他和另外幾名同志緊握手中的槍,跟在劉伯承的身邊,以應付随時可能發生的突發情況。

好在一路順利,天亮之前,他們終于把劉伯承安全地護送到了烏江邊,同紅二師和架橋部隊的首長見了面。

完成任務後,鄒衍帶着幾名戰士在烏江邊上等着總政治部的隊伍。當李富春和機關其他同志到達後,簡易浮橋已經架好,大家踏上浮橋,和軍委縱隊一起過了烏江,跳出了敵人的重圍。

1987年,鄒衍(右二)攜夫人回到曾經戰鬥過的瑞金。

斷糧的時候,戰友分給他一小碗青稞面

對于長征的回憶,還有一個叫吳多禾的人,讓鄒衍念念不忘。

鄒衍的警衛員鄧興文告訴記者:“吳多禾是老首長在長征時期的同班戰士。其實,我已經不是第一次聽老首長說起吳多禾這個人了,老首長之所以對他念念不忘,與一碗青稞面有關。”

1935年8月,鄒衍所在的部隊穿過草地,進入川甘交界的高山地區。此前兩個多月,由于天天行軍,加上吃不飽飯,戰士們的身體已經非常虛弱,而高山地區山巒起伏、道路崎岖,鄒衍和不少同志都掉隊了。

一天,當鄒衍一行翻越一座無名山時,在半山腰遇到了總政機關的司務長李庭序、通信員吳多禾以及炊事班一名背着大銅鍋的炊事員。

當時,炊事員已是筋疲力盡,把鍋放下後躺在路邊起不來了。考慮到總政機關100多人都要靠這口鍋做飯,說什麽也不能丢下,鄒衍和另外幾個人商量決定,由兩個人擡鍋,另外的人則挑着大家的行李,争取盡快追上大部隊。

當他們終于翻過那座大山,來到一個村莊時,天已經快黑了,于是他們就和另外一些掉隊的同志一起在村外的一個打谷場過夜。晚上,鄒衍又累又乏,飯都沒吃,就蜷縮在一個火堆旁睡着了。第二天早上起來,肚子餓得咕咕叫的鄒衍想吃點東西繼續趕路,卻發現頭天晚上自己綁在銅鍋上的那一小袋幹糧不見了。

糧食在那個時候就是命,長征路上沒有吃的,就意味着走不了路。鄒衍當時越想越痛心,忍不住哭了起來。

“說實話,長征路上遇到過那麽多苦和累,我都沒哭過,但那次是真的哭了。”鄒衍說。

就在鄒衍感到無助的時候,吳多禾從自己幹癟的幹糧袋中倒出了一小碗青稞炒面。等鄒衍吃了炒面,有了些力氣後,大家繼續擡着鍋追趕大部隊。

“在那樣艱難的時候,把自己所剩無幾的糧食分給我,等于拿自己的命來救我的命!這樣的戰友情,什麽時候都不能忘。”鄒衍說,長征隊伍到達陝北以後,他與吳多禾分開了。後來多次尋找也沒有音信,這讓他覺得無比的遺憾。那碗活命的青稞面他從未忘記,感恩至今。

“在長征途中團結互助、甘于奉獻,爲他人着想的事迹很多。在翻越大雪山時,不少戰士在臨死之前,把自己的衣服脫下來,疊得整整齊齊放在身邊,留給後面的同志穿。”鄒衍眼中淚光閃動,他說,紅軍是一支充滿了人情味的隊伍,戰友之間的情誼最是珍貴,當初跟着紅軍走是最正确的選擇。

“每一代人都有自己的長征”

“走好新的長征路”,這是前幾天鄒衍爲紀念紅軍長征勝利80周年寫下的幾個大字。寥寥幾個字,卻道出了老将軍的心聲。

“在今天看來,紅軍長征的壯舉已經成爲曆史,但是那種艱苦奮鬥、甘于奉獻、堅定不移的精神需要我們代代相傳。在新時期,我們要走好新的長征路。”鄒衍語重心長地說,“是黨把我培養成共和國的将軍,國家和軍隊又給了我優厚的待遇,我隻有盡可能做有利于黨和人民的事,才能報答黨對自己的培育之恩。”

鄒衍有三個女兒,在女兒們的眼中他既是個慈祥的父親,也是個嚴厲的父親。

鄒衍的小女兒鄒軍軍告訴記者,小時候父親就給她們講紅軍爬雪山、過草地的故事,讓她們明白革命的艱苦,幸福生活的來之不易。

她們也一直遵循着父親立下的規矩,比如組織部門給配的專車她們不能用,從小學一年級開始,無論刮風還是雨雪天,姐妹三人都是騎自行車或者擠公交車上下學,從來不搞一丁點的特殊。

“父親教育我們要艱苦樸素,從小我就撿姐姐穿過的衣服穿,因爲衣服較大,穿上去不合體,像是穿了一件大褂,所以小朋友總是開玩笑地叫我‘鄒大褂’。”鄒軍軍說,除了艱苦樸素,父親還教育她們進步要靠自己的真才實學,不能依靠父母的影響。

小時候,姐妹仨有時候對于父親的嚴厲感到委屈,但長大後,她們明白了父親的用心良苦。

2015年,鄒衍過百歲生日,姐妹仨專門給父親寫了一封信,在結尾寫道:“感謝您的教誨和培養,使我們姐妹三人學會了如何做人、如何做事,在各自的崗位上盡職盡責、努力工作,并擁有各自幸福的家庭。您在我們眼中永遠是個既嚴厲又慈祥的爸爸,更是個偉大的爸爸。良好的家風是我們一生用之不盡的寶藏。”

鄒衍不僅向子女講述長征故事,傳遞長征精神,而且還在學生中弘揚長征精神。他與省内外6所中小學建立了聯系。凡是共青團員、少先隊員來信提出的有關黨史軍史、理想信念等方面的問題,他都親自寫信回答。到現在,他一共寫了近百封信,達數萬字。

幾十年來,鄒衍心系教育,經常爲希望工程、貧困學生捐款。2014年3月,他一次就爲家鄉崇賢中學捐款8萬元。

長征精神的傳遞是鄒衍一直挂念的事,在采訪結束時,他一再叮囑記者:“要告訴現在的年輕人,長征永遠在路上,每一代人都有自己的長征,一定要接好手中這一棒,走好新的長征路!”(照片由謝智倫提供)

人物檔案

鄒衍 男,1915年11月出生,江西省興國縣人。1930年6月加入共産主義青年團,1935年8月加入中國共産黨。曆經中央蘇區的五次反“圍剿”和長征。曆任牡丹江軍區政治部主任,東北軍區公安部隊政委,沈陽軍區裝甲兵五十軍政委,沈陽軍區副政委。1955年被授予少将軍銜,并榮獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章、一級解放勳章,1988年榮獲一級紅星功勳榮譽章。

新媒體編輯:劉爽

責任編輯:王衆心